|

私のサイトへの訪問をありがとうございます。

へたの横好きで撮った写真をここにまとめておくことにより、必要なときに見やすいようにと考え、単なる思いつきで着手しました。

他人様に見ていただくというより、自分の作品を整理するためのページです。

|

|

カシャリ!一人旅 |

|

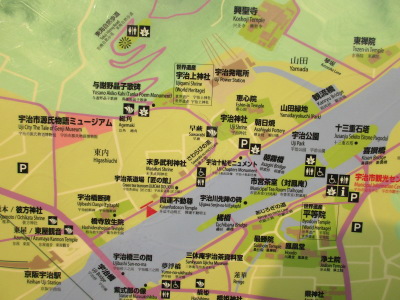

京都 平等院 周辺

|

|

| 平等院パンフレット 関連資料 |

平安時代後期、天喜元年〔1053〕に、時の関白藤原頼通によって建立された阿弥陀堂です。華やかな藤原摂関時代をしのぶことのできる唯一の遺構として、貴重な御堂です。最も大きな特徴は池の中島に建てられていることで、あたかも極楽の宝池に浮かぷ宮殿のように、その美しい姿を水面に映しています。鳳凰堂を正面から見た姿が、翼を広げた鳥のように見えることと、屋根上に1対の鳳凰が据えられていることから、江戸時代始め頃より「鳳凰堂」と呼ばれるようになりました。鳳凰堂は、東方に面して建てられ、阿字池を隔てて西方に極楽浄土があることを示しています。

堂内の中央には、金色の丈六阿弥陀如来坐像が端座し、周囲の壁および扉には九品来迎図、阿弥陀仏の背後の壁には、極楽浄土図が描かれています。そして長押上の小壁には52躯の雲中供養菩薩像が懸けられています。現在では色あせてしまっていますが、堂内の天井や梁は、宝相華を種とする文様で埋め尽くされていましたし、柱にも、天衣を翻して舞う天人や楽を奏でる童子、飛び立つ鳳凰、唐草文様などが描かれて、これらは鮮やかに彩色されていました。そして天蓋中央部の大型八花鏡のほかに、天井には、計66個もの銅製鏡が吊られています。鏡は夜間にはゆらゆら揺れる道明の明かりを反射して、幻想的な世界を作り出していたはずです。「族本朝往生伝」という平安次回の本に「極楽いぶかしくば宇治の御寺をうやまえ」という記述があります。当時の人々は、方法銅を地上に出現した極楽浄土と捉えていたのです。

|

|

↑ 拡大 |

【ご挨拶】

写真説明もせず、ただアップロードしただけで失礼しています。時間がとれるときに説明を追加いたします。 |

|

|

|

|

| |

| 平等院周辺 |

東海道自然歩道の一部に面し

宇治・平等院にゆかりの場所があります。

|

民家ですが、藤が美しく咲いていました

|

開運不動尊

宇治橋、橋寺放生院から

しばらく進んだところにありました

|

↑ 拡大 |

|

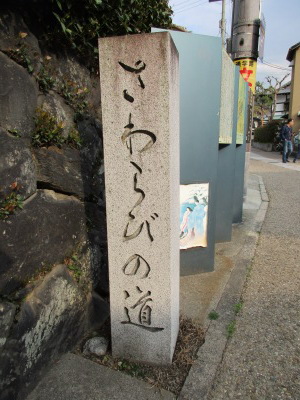

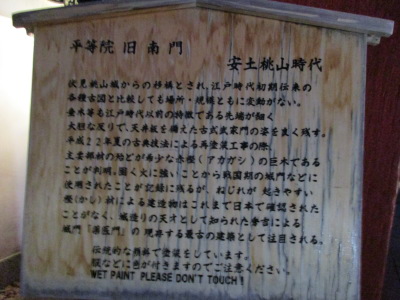

| 平等院周辺 橋寺放生院 |

橋寺放生院(はしでらほうじょういん)は、放生院常光寺が正式名称です。

渡来人氏族・秦河勝(はたのかわかつ)が、聖徳太子の発願により、宇治川に宇治橋を架けた際、604(推古12)年に創建されたと伝わっています。

宇治橋の守り寺であったことから「橋寺」と呼ばれています。

橋寺放生院ゆかりの宇治橋は、江戸時代に橋寺放生院の境内から振り出された「宇治橋断碑(うじばしだんぴ・重要文化財)」によると646年(大化2年)に奈良元興寺(がんごうじ)の僧・道登(どうとう)が始めて淀川水系の一級河川・宇治川(淀川)に架けられたとも言われています。

|

|

大きな桜は、ちょっと遅すぎました

|

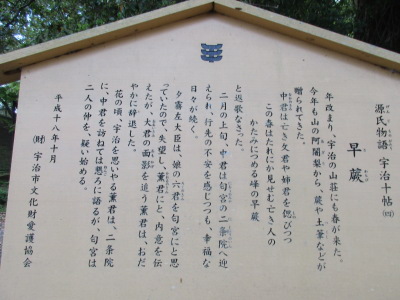

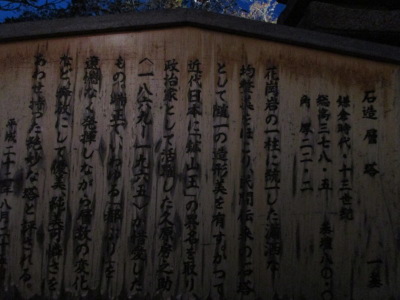

| 平等院周辺 宇治神社 |

|

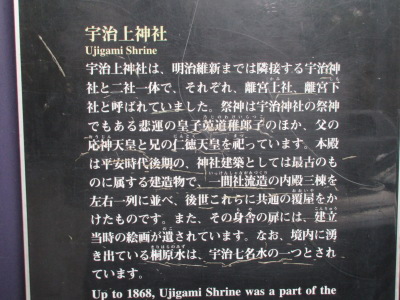

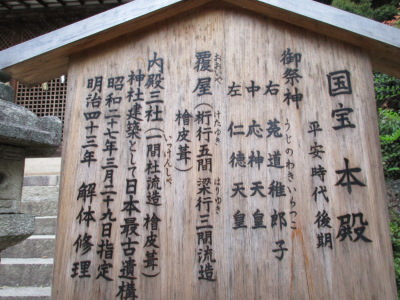

悲運の皇子を祀る

祭神の菟道稚郎子命(うじのわきいらつこ)は、兄の仁徳天皇との後継譲りあいの末、宇治川に入水。

その霊を鎮めるため邸宅跡に、宇治神社が創建されました。

明治までは宇冶上神社と二社一体を成していた。

|

|

|

|

|

|

|

↑ 拡大 |

|

↑ 拡大 |

|

|

↑ 拡大 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

↑ 拡大 |

|

|

↑ 拡大 |

|

|

| |

|

| ↑top |

| も く じ |

|

|

| ↑top |

|

|

| ↑top |

|

| |

| ↑top |

|

| |

| ↑top |

|

| |

| ↑top |

|

| |

| ↑top |

|

| |

| ↑top |

| |

| ↑top |